Bretton-Woods

Bezeichnung für das nach Ende des Zweiten Weltkrieg in Kraft getretene internationale Währungssystem fester Wechselkurse, in dem sich die USA ( Vereinigte Staaten von Amerika (USA)) verpflichteten, ihre Währung jederzeit in Gold einzutauschen.

Vollgeld (Zentralbankgeld)

Der Ausdruck Vollgeld steht für unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel. Solches wird heute von der Zentralbank eines Währungsraums herausgegeben in Form von Bargeld und sog. Reserven. Reserven heißen Kontoguthaben von Banken und Staatskassen bei der Zentralbank. Vollgeld impliziert die Zentralbank als eine staatliche, oder wie im Fall der EZB als eine staatengemeinschaftliche Währungs- und Geldbehörde. Das gilt auch für die U.S. Federal Reserve

Giralgeld (Bankengeld)

Im Unterschied zum Vollgeld als Basisgeld erster Stufe besteht heute auf zweiter Stufe das von den Banken erzeugte Giralgeld in Form von Giroguthaben auf Bankkonten. Dieses Bankengeld ist kein Vollgeld, sondern ein privates Vollgeld-Ersatzmittel, ein Geldsurrogat. Jedoch hat das Bankengeld seit etwa Mitte des 20. Jhds zunehmend para-staatlichen Charakter erlangt, indem es von den Zentralbanken jederzeit gestützt und von den Regierungen in großem Umfang gewährleistet wird. Das hat sich als ein problematischer Sachzwang daraus ergeben, dass das Bankengeld im Verhältnis zum Zentralbankgeld im Lauf der Zeit immer bedeutender geworden war und es heute das dominante Geld und damit Geldsystem-bestimmend geworden ist. Sein Anteil an den offiziellen Geldmengen beträgt je nach Land und Zählweise 90–98%.[1]

Inflation

Unter Inflation verstehen wir eine Verminderung des Geldwertes oder eine Steigung des allgemeinen Preisniveaus. Wörtlich übersetzt heißt Inflation „aufblasen“ oder „aufblähen“. Wächst die Geldmenge in einem Land schneller als die Produktion dort, steigt die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen an. Dadurch erhöhen sich schließlich die Durchschnittspreise.

Ein erhöhtes Preisniveau kann auch dadurch entstehen, dass Produzenten, Händler oder Dienstleister höhere Kosten weiter berechnen, die z.B. aus gestiegenen Rohstoff- oder Produktionskosten, höheren Personalkosten oder höheren Steuersätzen resultieren. Steigen die Preise, ist das vorhandene Geld weniger wert, denn fürs gleiche Geld kann der Konsument weniger kaufen – die Kaufkraft sinkt.

Steigen die Löhne und Gehälter in gleichem Maße, bleibt die Kaufkraft erhalten und es kommt nicht zur Inflation. Steigen die Löhne und Gehälter jedoch langsamer als die Preise, sinkt die Kaufkraft und es kommt zur Inflation.

Die Inflation wird ermittelt, indem ein volkswirtschaftlich durchschnittlicher bzw. repräsentativer Warenkorb erstellt wird. Die Preise der enthaltenen Waren (Nahrungsmittel, Kleidung etc.) und Dienstleistungen (Friseurbesuch, Versicherungen, etc.) werden ermittelt und mit den Preisen der gleichen Waren zum Vorjahreszeitpunkt verglichen.

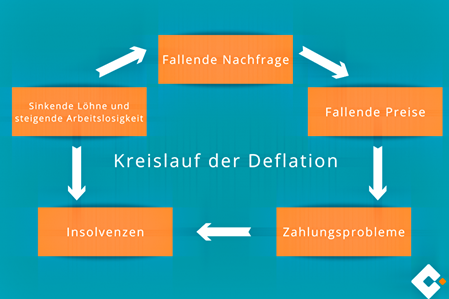

Deflation

Bei der Deflation sinkt langfristig das allgemeine Preisniveau ab, dadurch steigt die Kaufkraft des Geldes – es ist mehr wert. Das Angebot an Waren und Dienstleistungen ist größer als die Nachfrage. Dadurch sinken die Preise immer weiter. Für die gesamte Wirtschaft des Landes kann das mittel- und langfristig zu Insolvenzen, steigender Arbeitslosigkeit und sinkenden Löhnen führen. Ursachen können zum Beispiel ein Exportrückgang oder ein entstandener Angebotsüberschuss sein. Die Deflation kommt deutlich seltener vor als die Inflation.

Sind Inflation und Deflation gefährlich ?

Für eine stabile Währung ist die Preisstabilität wichtig. Sinkt der Wert des Geldes, kommt es zu Zahlungsproblemen. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Währung und legen ihr Geld in Sachwerten an, statt es zur Bank zu bringen und es dort anzulegen. Dadurch nimmt die Inflation immer weiter zu.

Eine Inflationsrate von bis zu fünf Prozent pro Jahr ist normal und nicht bedrohlich für die Wirtschaft. Man nennt diese Inflationsrate „gesunde“ Inflation.

Steuerung der Inflation durch Notenbanken und Politik

Sowohl Politik als auch Notenbanken haben Möglichkeiten zur Beeinflussung und Steuerung. Erhöhen die Notenbanken zum Beispiel den Leitzins, machen Sie die Kreditvergabe damit unattraktiver und das Geld knapper. Diese Knappheit führt zu steigendem Geldwert. Die Politik kann zum Beispiel durch Preis- oder Gehaltsbindungen dazu beitragen, die Inflation zu bekämpfen. Sie kann darüber hinaus Angebot und Nachfrage von Waren durch Steuern und Investitionen beeinflussen und so die Preise in die eine oder andere Richtung verschieben. Diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind jedoch sehr häufig von Nebenwirkungen begleitet und ihre gezielte Wirksamkeit ist auch unter Fachleuten umstritten.